|

CARAVAGGIO. TORMENTO, ERESIA, GENIO

SAN LUIGI DEI FRANCESI Irene Salvatori Un’altalena emozionale. Montagne russe che ti portano alle vette della meraviglia e ti trascinano sempre più giù, nel baratro dell’inquietudine. È così che ci si sente di fronte ai capolavori di Caravaggio: le gambe si fanno molli e il mondo intorno sembra svanire, tanto il nostro essere è coinvolto e travolto dalla bellezza e dalla violenza delle tele del pittore. Un unicum, imitato, osteggiato ma mai raggiunto. Di Caravaggio ne verrà raccolto lo stile ma non l’essenza più profonda, di chi ha veramente vissuto il mondo che dipinge. Michele - è così, col suo nome, che lo chiameremo - nasce a Milano il 29 settembre, il giorno appunto di San Michele Arcangelo, nel 1571. È la grande epoca di Shakespeare, di Giordano Bruno, di Galileo e della Controriforma. Sono anni turbolenti, di forti tensioni politiche e religiose. L’Inquisizione è più che mai all’opera, nel tentativo di fermare, o quanto meno ostacolare, tutto ciò che metta in pericolo l’ortodossia del mondo cattolico. In questi anni difficili a Milano c’è la peste, e la famiglia di Michele si trasferisce nel piccolo borgo di Caravaggio, feudo della famiglia Colonna. Poche e frammentarie sono le notizie della giovinezza del ragazzo. Dagli archivi e dai suoi biografi ufficiali sappiamo che entrò a bottega da Simone Peterzano, di scarso valore, ma che a suo beneficio aveva l’aver appreso l’arte della pittura e della luce studiando con il grande Tiziano, a Venezia. La formazione di Michele si muove quindi tra la vecchia maniera del mondo lombardo e l’innovativa arte della luce e della pittura, senza disegno preparatorio (Giorgione) del mondo veneziano. Il ragazzo è dotato, ma la grande occasione per un pittore è a Roma, la città delle mille possibilità, un cantiere a cielo aperto. Michele, nel 1592, fa i bagagli e tenta l’avventura venendo nella Città Eterna, sembra anche per allontanarsi da un’accusa presunta di omicidio in quel di Milano. A Roma gli inizi sono difficili, un giovane di grandi speranze, ma senza i contatti giusti, di quelli che contano, un pittore tra i tanti. “estremamente bisognoso et ignudo,… senza recapito e senza provedimento, …senza denari” (Bellori, Mancini, Baglione). Secondo Mancini, uno dei suoi biografi, andò a vivere da monsignor Pandolfo Pucci, detto monsignor Insalata, per la dieta ferrea e povera che imponeva, presso il quale Michele rimase pochissimo tempo. Nel frattempo, nell’Urbe spopolavano i lavori del quasi coetaneo Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino, pittore prediletto di papa Clemente VIII. Michele, in quel periodo, fa conoscenza e s’immerge nel mondo oscuro dei miserabili che popolano le vie di Roma e, tra ladri, attaccabrighe e prostitute, il giovanotto si muove con la destrezza e l’attitudine di un pesce in una boccia. Già ora comincia quel via vai, che sarà la costante della sua vita, nelle gendarmerie e nelle patrie galere romane. Alla fine però riesce a entrare come aiutante nell’acclamata bottega del Cesari. Viene messo a dipingere fiori e frutta, ma in privato cominciano a circolare altre tele del tutto diverse, scene di vita quotidiana: “Fanciullo che monda un pomo”, il “Bacchino malato”, “Fanciullo con canestro di frutta”, “La buona ventura” e “I bari”. Sono quadri di grande freschezza e immediatezza narrativa, che non sfuggirono ai vari talent scout che si aggiravano tra la zona di piazza Navona, via della Scrofa e del Pantheon. Questi primi lavori, così innovativi e vivaci, giungono all’attenzione del Cardinale Del Monte, di origine toscana, che alloggiava a Palazzo Madama e, appassionato di arti e scienza, stava radunando intorno a sé i maggiori intellettuali dell’epoca. Tra questi compare Galileo, che fece dono al cardinale di una copia del suo Sidereus nuncius e di un cannocchiale. Un mondo brillante nel quale venne accolto anche Michele. Proprio alle spalle di Palazzo Madama, intanto, era già cominciata da tempo, in San Luigi dei Francesi, quell’interminabile vicenda della cappella Contarelli che è la protagonista della nostra storia. Matieu Cointrel, italianizzato in Matteo Contarelli, nel 1565 aveva comprato una cappella nella chiesa dei Francesi, precisamente l’ultima a sinistra, e aveva dato disposizione a Virginio Crescenzi, suo esecutore testamentario, di far decorare volte e pareti con affreschi e statue del santo di cui portava il nome, Matteo. Per l’altare venne stipulato un contratto per una statua di marmo, a altezza maggiore del vero, con lo scultore fiammingo Cobaert, per gli affreschi della volta e delle pareti laterali, nel 1591, venne incaricato Giuseppe Cesari. Quest’ultimo fu pagato nel 1593 per gli affreschi della volta, ma del resto dei lavori non si vedeva neanche l’ombra. Nel frattempo era morto sia Contarelli che Crescenzi, al quale era subentrato il figlio Giacomo. Il problema di fondo era questo: Cesari era ormai impegnatissimo con papa Clemente VIII per vari lavori tra i quali la decorazione delle famose stanze del Campidoglio, e Cobaert era più che altro specializzato in opere di piccole dimensioni e non in marmo. Il marmo è un materiale ostico da lavorare… ne sanno qualcosa Michelangelo e Bernini, per citare i più famosi. Siamo nel 1596 e la congregazione dei Francesi, con Francesco Contarelli (nipote di Matteo), come capo fila, si arma di coraggio e scrive una lagnanza direttamente al papa dicendo che, con il tempo che era trascorso, si sarebbe potuta costruire da zero una chiesa! L’anno successivo ancora nulla. Siamo nel 1598. Sono passati più di trent’anni da quando Contarelli aveva acquistato la cappella e ci si apprestava all’Anno Santo. La situazione è incresciosa e ecco intervenire il cardinal Del Monte. Il cardinale conosce i Crescenzi e la situazione ormai da macchietta della cappella. È l’uomo del destino, il tipo giusto per dipanare una tale ingarbugliata matassa. Nel luglio del 1598 Michele, convocato dalla congrega, firma il contratto per due tele, con un anticipo di cinquanta scudi. È fatta. È l’occasione giusta. “Per opera del suo cardinale hebbe in S. Luigi de’ Francesi la cappella de’ Contarelli” (Baglione) I tempi sono ristretti e il pittore, fino a quel momento, non si è mai cimentato in opere di tali dimensioni, tanto meno negli affreschi. Ma si raggiunge il compromesso che alle pareti vengano collocate delle tele a olio. Caravaggio si mise al lavoro che consegnò con sei mesi di ritardo… ma ciò che fece rese San Luigi dei Francesi e il suo nome immortali…per sempre. CINQUE PERSONE INTORNO A UN TAVOLO: tre ragazzi appariscenti, uno più in là negli anni e uno anziano con gli occhiali sul naso. La scena è ambigua, ambientata in uno spazio irriconoscibile con una finestra in alto. In una stanza o in un vicolo, tra interno e esterno. I ragazzi sono vestiti riccamente e sul tavolo ci sono dei soldi, di non si sa bene quale sia la provenienza, forse il bottino di una rapina, forse un incasso. Il tempo sembra essere sospeso. A guardarli sembrano i bravi del Manzoni o i ragazzi di vita di Pasolini. Un mondo annoiato e quotidiano. All’estremità del tavolo uno dei ragazzi sta prendendo la spada all’arrivo di due personaggi. Uno è di mezza età e con la barba, l’altro è un giovane uomo, bellissimo, scalzo, con il braccio teso verso qualcuno del gruppo. Appena fatto un gesto con la mano, il giovane uomo si sta già voltando per uscire. Dietro e sopra le teste dei due un fascio di luce di non sicura provenienza. Dalla parte opposta del tavolo l’uomo con gli occhiali indica con un dito se stesso, sembra dire “proprio io?”, ma il ragazzo che gli sta accanto non si accorge di nulla. Tutto è congelato, l’attimo è immobile. Eppure in questa fissità c’è un percorso circolare che anima la situazione: Il gesto del nuovo arrivato (che richiama l’Adamo di Michelangelo), la domanda muta dell’uomo con gli occhiali e la luce che illumina la scena. È in questo modo che Michele diede vita alla Vocazione di Matteo. Le misure sono impressionanti: tre metri e mezzo di lunghezza per tre e venti di altezza. Ma a colpire i contemporanei fu qualcosa di assolutamente nuovo presente nel quadro. Cinque persone, come tante ne avreste viste in giro, si trovavano su una tela sacra. L’anziano con gli occhiali è il pubblicano Matteo Levi che, alla chiamata di Cristo, diviene Matteo l’apostolo. E il Cristo? Il Salvatore è il giovane bellissimo la cui identità si riconosce solo dalla leggera aureola sul capo. L’uomo, che avvolto da una tunica gli sta davanti è l’apostolo Pietro. Il tutto non è solo una novità assoluta ma quasi in odor d’eresia. Due anni prima era morto il cardinal Paleotti, che avrebbe voluto creare un indice delle immagini proibite, a modello di quello che metteva al bando letture non ortodosse e pericolose per la fede. Con la morte di Paleotti era morto anche il suo progetto. Nulla di edificante traspare dal quadro, nessun intento moralista o educativo nei confronti di chi guarda. Eppure tutto è pacatezza. Le immagini emergono dal buio nella loro semplice grandiosità. Immobilità e azione si fondono in un equilibrio superbo. L’introduzione di Pietro fu un colpo di genio. Siamo in un epoca di forti tensioni politiche tra filo Spagnoli e filo Francesi. Attualizzando la scena, come sarebbe stato vestito il Cristo? Alla francese o alla spagnola? Nessuna delle due e oltre entrambe. Non solo, ma a differenza di tante altre tele in cui, tanto più si fa dinamica l’azione, tanto più l’atteggiamento del Cristo è sempre statico, qui invece Gesù è l’unico ad essere in movimento. Il tutto fu di grande impatto. Michele dipinse sempre tenendo conto della collocazione e della poca illuminazione delle chiese. Le figure emergono dalle tenebre della fioca luce delle candele del ‘600, con un effetto teatrale senza pari. Le persone che accorsero a vedere la vocazione, ripresesi dalla shock iniziale, erano però destinate ad averne un altro, voltando la testa sulla parete opposta. MATTEO E’ IL SANTO PRIVILEGIATO DELLA CONTRORIFORMA, perché esempio di come la condizione dell’uomo possa cambiare in pochi istanti con la chiamata alla salvezza di Cristo. Sono note varie versioni del martirio del santo, ma Contarelli scelse la versione della morte con la spada. Le indicazioni erano precise: “un luogo lungo et largo quasi in forma di tempio et nella parte di sopra un altare in isola elevato con tre quattro cinque più o meno gradi: ove San Matteo celebrando la Messa vestito in quel modo che poi darà da intendere sia ammazzato da una mano di soldati et si crede sarà più secondo l’arte farlo nell’atto dell’ammazzare però che habbi ricevuta qualche ferita et già sia cascato o in atto di cadere ma non ancor morto et nel detto tempo sia moltitudine d’huomini et donne giovani vecchi putti et d’ogni altra sorte in oratione… et per il più spaventati dal caso mostrando in altri sdegno in altri compassione”. Michele aveva accettato un sfida in cui le figure erano di un numero da lui mai dipinto prima e un’azione particolarmente complessa. Dalle radiografie del Martirio di San Matteo emergono ripensamenti e cancellature, una sorta di crisi nervosa pittorica. Inizialmente sembra che il nostro pittore abbia rispettato le indicazioni del committente, ma il tutto non doveva funzionare perché, in un processo di sintesi e sottrazione, si vede bene come le figure diminuiscano di numero. Anche i piani narrativi all’interno del tempio crearono problemi. Il tempio, quello era il vero problema, la scatola entro cui si muovevano i personaggi. Ecco allora sparire il contenitore, gli astanti in preghiera, le donne e l’ambientazione. Percorrendo la navata centrale della Chiesa dei Francesi, nella penombra del ‘600, se avessimo voltato lo sguardo a sinistra quello che avremmo visto sarebbe stato… un omicidio! Un giovane nudo, di grande bellezza che, illuminato dalla luce, sta per uccidere a colpi di spada un vecchietto smarrito. È l’assassino il cuore della scena, non più il santo. Intorno un’atmosfera da bagno turco con una vasca, ciò che rimane della fonte battesimale, dalla quale esce del vapore. Un bambino fugge terrorizzato e intorno un gruppo di uomini, alcuni semi nudi (in primo piano, i convertiti) che assistono curiosi e inquieti alla scena. In lontananza l’autoritratto di Caravaggio. Se non fosse per il sollecito angelo, che da sopra una nuvola porge la palma del martirio a Matteo, potrebbe essere la descrizione di un delitto efferato in un vicolo. La luce tiene unito il tutto, legando insieme le singole composizioni a se stanti e irreali. Vittima e carnefice si guardano in un attimo che diviene infinito. È barocco… e funziona. Con la fama giunsero anche le critiche in particolare dei pittori e tra questi Zuccari, fondatore dell’Accademia di San Luca. Il martirio lasciava perplessi per la mancanza di senso del sostegno. Le figure sembrano non appoggiare su alcuna superficie e, certo, la scarsa illuminazione doveva rendere difficile se non impossibile leggere i dettagli. Ma fu un successo strepitoso che, al di là delle invidie e delle malelingue, consacrò Michele alla fama. L’Anno Santo giunse e passò ma ancora l’altare della cappella non aveva la sua statua. Nel 1602 finalmente Cobaert annunciò di aver terminato l’opera e la consegnò alla congrega dei Francesi. “Li Contarelli, quando il videro, pensando che fusse opera divina, o miracolosa, e ritrovandola una seccaggine, no’l vollero nella loro cappella di San Luigi…la statua del santo, posta sull’altare, non è piaciuta al nuovo rettore Francesco Contarelli che, d’accordo con tutta la congregazione, desidera porre in suo luogo un dipinto con San Matteo”. Il 7 febbraio Michele firma un nuovo contratto per la consegna di un Matteo e l’Angelo entro la Pentecoste. Non ci furono ritardi ma l’opera fu respinta (e prontamente acquistata dai Giustiniani che intanto erano diventati collezionisti di Caravaggio). Quasi comica, al limite del ridicolo venne considerata la prima versione del quadro. Perché? Abbiamo già detto quanto fosse importante la figura di Matteo come santo edificante per la Controriforma. Ora quel che si vedeva era un contadinotto impacciato al quale un giovane angelo, di sensuale e ambigua bellezza, si avvinghiava insegnandogli le sacre scritture. Oltre a ciò, Matteo aveva le gambe accavallate e un piede sudicio, in bella mostra, sarebbe arrivato all’altezza della faccia del prete che avrebbe officiato la Messa nella Cappella. Il quadro entrò e uscì. In quei due anni Michele aveva raggiunto grande notorietà e l’aveva passata liscia con la cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo, con quelle scandalose terga del cavallo in primo piano, nella Conversione di Saulo. Stavolta le cose andarono male, e al nostro pittore non rimase che fare una nuova versione più ortodossa. Il nuovo lavoro, quello che oggi possiamo ammirare, è magnifico ma composto e forse un po’ freddo. Il modello, che si prestò a interpretare Matteo, è lo stesso che vediamo nella crocifissione di San Pietro nella cappella Cerasi e nel San Girolamo alla Galleria Borghese. L’angelo non è più un fanciullo dall’avvenente sensualità, ma è un giovane con un paio di ali scure che sembra piombare su Matteo con fare minaccioso. Il Santo sembra quasi spaventato, ma ha un magnifico drappo rosso che distoglie la mente dalla natura un po’ ansiogena della scena. Anche qui la luce fa emergere dal buio i personaggi. Luce e ombra. Vita e morte. Luce e ombra sono di una modernità e di una forza senza pari in tutte le opere di Michele. Che poi a guardar bene non è tanto la luce, ma la tenebra il vero oggetto di studio. Una tenebra quasi assoluta che avvolge figure e azioni, quasi a rammentare, a chi osserva, che il male celato nel buio è sempre in agguato e solo la luce della salvezza e della conoscenza possono dissipare le ombre che attanagliano l’uomo e il mondo.

1 Comment

LA MORTE NEL MONDO ROMANO

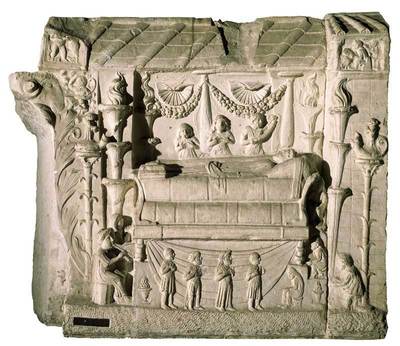

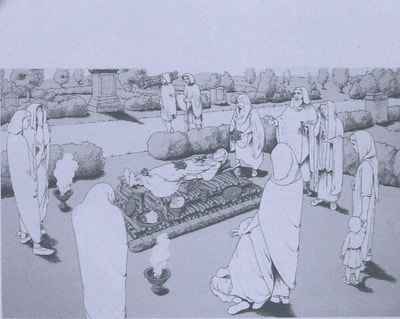

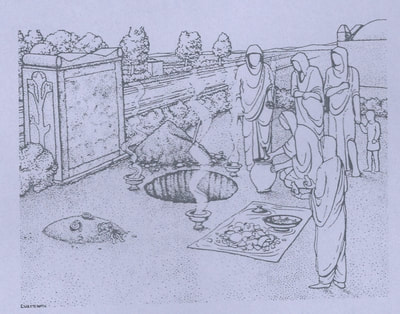

“Riti e ideologia della morte ” Parte prima Irene Salvatori “un morto non sia né seppellito né bruciato entro la città [...] non si faccia più di questo: il legno del rogo non venga levigato con l’ascia [...] le donne non si graffino le guance e durante la sepoltura non intonino lamentazioni [...] di un uomo morto non si raccolgano le ossa per fare poi un funerale solenne [...] si fa eccezione per la morte in terra straniera o in guerra [...] a chi è stato incoronato per merito suo o della sua famiglia o per particolare valore, può essere messa la corona (sul cadavere) [...] e non deve essere usato oro (nella sepoltura) neppure se (al defunto) i denti sono stati legati tra loro. Se però egli viene sepolto o bruciato con l’oro, non sia considerato illecito”. Queste, appena elencate, sono alcune delle norme delle famose XII Tavole della Legge scritte intorno alla metà del V secolo a.C. che furono alla base di un nuovo modo d’interpretare la realtà in senso propriamente giuridico, togliendo la legge dal libero arbitrio dei patrizi e gettando le basi di un diritto uguale per tutti. Nella Tavola X, in particolare, si parla dell’insieme di prescrizioni che regolavano divieti, onori e disposizioni ai quali la famiglia del defunto doveva scrupolosamente attenersi (anche se nel tempo molte delle regole elencate verranno aggirate). A Roma sono numerose le tombe e le necropoli che in secoli di ruberie e scavi sono state riportate alla luce. Camminare lungo la via Appia antica è tornare indietro di 2000 anni e, tra ville e tombe di quel tempo lontano, la mente vola cercando tra i resti rimasti brandelli di una pietas oggi sepolta dai secoli. Tralasceremo, in questa sede, i riti relativi alle tombe più antiche della tarda età del bronzo, alcune delle quali sono state rinvenute nell’area oggi dei Fori imperiali e delle pendici del Campidoglio o di quelle più recenti, dell’età del ferro, sparse un po’ ovunque ma ben attestate nella piccola necropoli del Foro romano. Vorrei invece soffermarmi su quell’insieme di rituali (che le fonti storiche ci hanno descritto con dovizia di particolari) alcuni dei quali sono arrivati a noi, che li ripetiamo dopo 2000 anni, a volte senza saperne il perché. La prima premessa è che sia che si fosse ricchi, benestanti o poveri, tutti volevano una sepoltura dignitosa. La seconda premessa è che la morte era considerata impura e, in quanto tale, al momento del decesso di un congiunto, i familiari operavano in due direzioni, la sepoltura vera e propria e la purificazione della famiglia. Nelle classi più agiate e nelle famiglie più illustri morire diventava un evento sociale se non addirittura pubblico, e il complesso cerimoniale dei funerali e delle lodi ricordava a tutti chi era stato il defunto e quale ruolo avesse avuto in seno alla società. La morte era teatralizzata; un palcoscenico di onori e prestigio sul quale si muoveva la famiglia. Nel momento in cui moriva un personaggio pubblico, la dipartita veniva annunciata da un araldo, il corteo funebre arrivava al foro e là, davanti alla tribuna dei rostra con la laudatio funebris, l’erede lodava le gesta esemplari del defunto e della famiglia, a partire dal capostipite. Tanti più “morti illustri” aveva una famiglia, tanto più peso aveva la famiglia nell’establishment della società. Ovviamente non per tutti era così. Per la maggior parte delle persone che viveva a Roma la morte era qualcosa di molto più modesto, la cui socialità si fermava al ristretto gruppo di parenti e amici. In ogni caso, medesimi erano i gesti che si compivano. Funus era chiamato l’insieme di cerimonie, eseguite in un ordine ben preciso, che andavano dalla morte alla sepoltura vera e propria. Al momento della dipartita o pochi istanti prima, il parente più stretto baciava per l’ultima volta il congiunto, come a voler trattenere in sé l’ultimo respiro, gli chiudeva gli occhi e tutti i presenti pronunciavano tre volte, ad alta voce, il nome del defunto, conclamatio. La cerimonia della chiusura degli occhi sembra essere molto antica se è già presente nell’Odissea: così Agamennone, ucciso dalla moglie al ritorno dalla Guerra di Troia, racconta ad Ulisse nell’Ade “…e quella faccia di cagna se ne andò senza curarsi di chiudermi gli occhi e la bocca mentre scendevo nell’Ade…”. Fuori dall’abitazione venivano appesi dei rami di quercia per ufficializzare il lutto della famiglia. A questo punto i più benestanti chiamavano i libitinarii, che, sotto la tutela della dea Libitina, si occupavano dei funerali, come le nostre moderne imprese funebri, e registravano il decesso in appositi archivi. Il corpo veniva subito posto, anzi “deposto” sul pavimento, a ricordare che siamo parte della terra e là prima o poi dobbiamo tornare. In questo momento cominciavano i riti del lavaggio e della vestizione del defunto. In questa fase intervenivano i pollinctores aiutati dalle donne della famiglia. Al morto veniva messo il vestito più bello, in genere la toga (se uomo), che variava nella fattura o nel colore in base allo status sociale e all’età del defunto. Sempre i pollinctores erano incaricati di ricavare una maschera di cera dal viso del defunto, che fosse il più possibile somigliante. Queste maschere, vedremo dopo, venivano portate ai funerali e saranno alla base della nascita del vero ritratto romano. Era usanza che che sugli occhi o sulla bocca o nelle mani del morto venisse messa una moneta per pagare Caronte, il traghettatore delle anime. A questo proposito lo storico e geografo Strabone racconta di una curiosa storia per cui il popolo di Ermione, in Argolide, era esentato dal porre il famoso obolo per i propri defunti perchè abitava vicino ad uno dei passaggi per l’Ade. Ora il morto era pronto per essere collocato nella parte pubblica della casa, l’atrium, e iniziava la veglia che poteva durare da tre a i sette giorni. Intorno al feretro venivano posti fiori e piante aromatiche, come omaggio e per coprire l’inevitabile odore: ecco perchè anche noi oggi portiamo i fiori ai funerali… Accanto e intorno al letto funebre, se il trapassato aveva ricoperto delle cariche in vita, venivano collocate delle tavolette con il cursus honorum, in modo che tutti vedessero il valore della persona scomparsa. Piccola nota: nelle nostre grandi città l’usanza della veglia come fatto sociale è praticamente scomparsa e il funerale, spesso, è un evento privato. Al contrario, nelle piccole realtà cittadine e rurali è ancora molto vivo il costume sociale di dare l’ultimo saluto al defunto da parte dell’intera comunità, che si raccoglie intorno alla famiglia in segno di rispetto e sostegno. Ma torniamo nell’antica Roma. E’ ora il momento delle donne. Alla veglia vengono chiamate praeficae che, a pagamento, gemono, si strappano i capelli, si battono il petto e cantano litanie, il tutto sotto la regia della prefica più anziana e esperta. Le donne della famiglia sono esonerate poichè non è dignitoso per una donna romana indulgere in tali manifestazioni di dolore. In genere i funerali si tenevano di notte, ma quest’usanza ben presto fu riservata alle donne e in seguito solo ai poveri e ai bambini. Anche oggi quando muore una persona le onoranze funebri pongono davanti al defunto delle finte fiaccole, a ricordo dei funerali notturni. Nel caso di un personaggio illustre il funerale si svolgeva verso mezzogiorno, previo annuncio di un banditore pubblico. Allora il corteo lasciava l’abitazione e si dirigeva al Foro. Guidavano il corteo i musici seguiti da mimi, che indossavano le maschere degli altri antenati celebri della famiglia. Uno tra questi, l’arcimimus, avanzava parlando delle virtù e dei vizi del defunto, imitandone andatura e movimenti e a volte scadendo nel ridicolo; un modo forse per esorcizzare il dolore e la morte. Seguivano i littori con i fasci rovesciati verso il basso, i parenti più stretti e poi tutti gli altri. Della complessità del funerale e del corteo delle famigli gentilizie ci parla con dovizia di particolari Polibio, storico greco che visse a Roma nel II secolo a.C. “…nel giorno del funerale, annunciato da un banditore pubblico, e all’ora stabilita, partiva dalla casa del defunto un imponente corteo funebre, aperto dai musici, a cui seguivano i portatori di fiaccole, le prefiche in atteggiamenti di disperazione, i danzatori, i mimi e il carro su cui erano sedute persone che indossavano le mascere di cera degli antenati, con in testa l’avo più antico, seguito dagli altri, in rigido ordine cronologico. Quindi, preceduto dai littori, vestiti di nero e con i fasci rovesciati, avanzava, portato a spalla, il feretro con il defunto adagiato su un ricco letto funebre, seguito dalla moglie, dai figli, dai parenti e dai portatori di tituli, che chiudevano il corteo… e una volta giunti a rostri, si siedono tutti in fila su seggi d’avorio...il defunto viene adagiato in piedi e quasi mai supino. Attorniato da tutto il popolo, il figlio… sale sui rostri e parla del valore del defunto e delle imprese compiute durante la sua vita… dopo la sepoltura e le cerimonie di rito, l’immagine del defunto viene posta nel luogo più in vista della casa, in un sacrario di legno (arcaria, armadi)…in occasione dei sacrifici pubblici i Romani mettono in vista queste immagini e le onorano solennemente, e quando muore un altro illustre membro della famiglia le fanno partecipare al rito funebre…” Polibio, Storie, 6, 53,54, 55. (Per i più poveri il tutto si risolveva nel saluto dei parenti e il corpo veniva portato all’estrema dimora dai vespilliones). In segno di lutto gli uomini si facevano crescere la barba, le donne scioglievano i capelli e tutti vestivano con abiti grigi o neri. Ci tramandano le fonti che le vedove non potevano risposarsi prima di una anno. In ogni caso il lutto era proporzionale al peso che il defunto aveva avuto all’interno della società. Si vietava di tenere un lutto duraturo per i bambini perché la loro influenza nella vita cittadina era pari a nulla... ovviamente la teoria era una cosa la pratica un’altra: il dolore era ovviamente accettato, ma solo in forma privata e non come esternazione pubblica. Le immagini e le laudazioni sono il momento culminante del funerale. È l’autocelebrazione della classe dirigente. Dalle immagini di cera, nascerà l’idea del ritratto, in senso moderno, lontano dal lirismo e idealismo dell’arte greca. È ora il momento di accompagnare il defunto alla sua ultima dimora. Il luogo dove avverrà la sepoltura è detto locus purus, cioè senza alcuna funzione specifica e non ancora utilizzato, in seguito alla consacrazione fatta dal pontefice diventa locus religiosus (dedicato ai defunti), e nessuno, tranne il pontefice massimo ha il diritto di cambiarne la destinazione d’uso, tanto meno spostare una tomba. Se il rito scelto era l’inumazione, il defunto veniva collocato in una bara, di vario materiale, secondo le possibilità. Generalmente per l’epoca repubblicana, pur essendo attestato anche da illustri famiglie (esempio noto sono i sarcofagi degli Scipioni), questo rito è riservato solo ai bambini e alle persone più indigenti; diventa invece di uso comune nel II secolo d.C. I corpi venivano deposti supini o in posizione fetale. Le sepolture più umili venivano ricoperte da laterizi o coperchi di legno, le più sontuose venivano alloggiate in camere funerarie con alzati imponenti. Se si sceglieva la cremazione questa aveva due opzioni, sempre relativamente alle possibilità economiche. La prima era il bustum (da bene ustum, ben bruciato), il corpo cioè veniva cremato nello stesso luogo della sepoltura scavando una fossa e adagiando sulla stessa la legna e il corpo. L’altra soluzione prevedeva la cremazione in appositi luoghi detti ustrina, e in seguito le ceneri e le ossa, raccolte in un urna o un olla, venivano portate nel luogo scelto. Al momento del rogo i parenti gettavano nel fuoco oggetti rituali e fiori. Dopo il rogo le ossa combuste venivano separate dalle ceneri e irrorate di vino. Tale pratica viene ciamata ossilegium. Ma sempre, nel caso della cremazione, veniva prima asportata una piccola parte del corpo, in genere il dito mignolo (os resectum) e sepolta. Questo atto insieme a quello di gettare qualche manciata di terra sulla sepoltura, che anche noi oggi facciamo, prima che venisse chiusa, simboleggiava il ritorno dell’uomo alla madre terra. Iniziava ora il momento del commiato e della purificazione di coloro che erano stati a contatto con il morto. Lo stesso giorno nelle vicinanze della tomba, i parenti, vestiti di scuro, allestivano il banchetto funebre, silicernum, e si lasciavano offerte presso la tomba. Dopo nove giorni dal funerale si allestiva un nuovo banchetto (stavolta i parenti erano vestiti con abiti chiari o bianchi) detto cena novendialis e si beveva in onore degli dei Manes (antenati benevoli); chi poteva permetterselo sacrificava un montone castrato da consumare nel periodo della purificazione. Finito il tempo della “decontaminazione” i membri della famiglia potevano tornare alle proprie attività. Per le classi meno agiate, ma non completamente povere, il modo migliore per avere garantiti funerali e sepoltura dignitosi era associarsi a uno dei collegia che, previo il versamento di una quota mensile o annuale, garantivano ai propri iscritti un funerale e una tomba più che degni. Sull’Appia e sulla via Latina vi sono almeno due esempi rimasti. La sede di un collegium molto probabilmente è da riconoscere nell’edificio sorto nelle immediate adiacenze della famosa tomba degli Scipioni, ed è una costruzione a più piani inglobata in un’abitazione settecentesca. L’altro è il sepolcro del collegio dei Pancrazi sulla via Latina. Ce ne sono molti altri ma questi sono tra i più rappresentativi. Abbiamo ampia testimonianza, inoltre, che oltre ai collegia, per l’acquisto di un luogo di sepoltura a prezzo contenuto o basso, ci si poteva rivolgere alle molte famiglie di liberti arricchiti, che compravano lotti di terreno e vi costruivano tombe con loculi detti colombari, i quali venivano affittati o venduti a chi ne avesse fatto richiesta. Ma di questo parleremo più diffusamente nella seconda parte relativa alle tipologie tombali. Che rapporto avevano i Romani con la morte? Credevano nell’al di là? Le testimonianze sono discordanti ma in generale è diffusa la credenza della sopravvivenza dell’anima dopo la morte. A parte qualche eletto, non c’è però meritocrazia nell’oltretomba. L’idea che il comportamento in questa vita abbia meriti o punizioni dopo la morte è tipicamente cristiano ed estraneo alla mentalità greco-romana. Una documentazione ampia sui Romani e la morte è attestata a partire dal I secolo a.C. Abbiamo quindi la testimonianza da Ovidio e Cicerone che gli dei Mani siano una collettività di antenati che, se placati e ben ossequiati, proteggono la propria discendenza. La tomba era la casa del defunto, o almeno la prima dimora dopo la morte. Con l’arrivo a Roma di culti orientali e misterici il mondo dell’oltretomba si articola e compaiono anche varie dottrine soteriologiche. Tutto ciò ci dimostra che, rispetto ad altre culture coeve o limitrofe, i Romani abbiamo meno certezze. I defunti venivano onorati nel nome di Lari e Penati, all’interno di ogni casa. Ma guai a non espletare a dovere i riti previsti! Le anime insepolte o dimenticate diventavano larvae o lemurae, pericolose per la loro ascendenza negativa sul mondo dei vivi. Annualmente a Roma si celebravano feste in onore dei defunti. A febbraio, dal 13 al 21, si onorava la ricorrenza dei Parentalia. L’ultimo giorno, il 21 detto Feralia, equivaleva al nostro 2 novembre. In questo periodo i templi rimanevano chiusi, i magistrati non indossavano la toga praetexta e non si celebravano matrimoni. Si andava presso le tombe dei propri congiunti e si deponevano offerte e fiori, un po’ come facciamo noi. Altra festa dedicata ai morti era il 9, 11 e 13 maggio, i Lemuria, per allontanare le anime vaganti che avrebbero potuto infestare le case. L’ultimo giorno il capo famiglia compiva una cerimonia di “esorcismo”. A mezzanotte, scalzo, si aggirava per la casa e si gettava alle spalle per nove volte delle fave nere, ripetendo formule propiziatorie. Altra festa di maggio in onore dei defunti erano i Rosalia. Le rose insieme alle viole erano i fiori funebri per eccellenza, simbolo della bellezza della vita, ma anche della sua precarietà. Al momento della fioritura le tombe erano invase da rose scelte tra le più belle e più profumate. Il corteo erano in pochi a poterselo permettere ma un fiore ai propri cari potevano portarlo tutti... PASSEGGIANDO TRA I MITREI DI OSTIA ANTICA

IL CULTO DI MITRA Irene Salvatori Sono due le città che dal mondo antico sono arrivate a noi in tutto il loro splendore: Pompei e Ostia antica. Questi due siti, più di altri, solleticano l’immaginario dei visitatori offrendosi agli sguardi, stupiti e increduli, di fiumi di turisti che ogni giorno ripopolano le antiche strade romane. Due città con due storie diverse. L’una, Pompei, è un’istantanea scattata in un giorno qualunque di fine estate, inizio autunno secondo le più recenti ricerche. E come una fotografia, in quel giorno, la vita fu congelata da una tragedia immane, l’attimo divenne eterno, per sempre. Ostia antica al contrario si mostra in tutte le fasi di una città. Dal più antico castrum alla decadenza e all’abbandono, passando per lo splendore del secolo di Traiano e degli Antonini. L’area di Ostia antica, il cui nome deriva da ostium- foce, si presenta agli occhi dello studioso quanto del turista, come fonte inesauribile di bellezze archeologiche. Passeggiare tra le rovine di antiche domus, di insulae, di botteghe, terme e templi ci trasporta in un tempo lontano, talmente in là da sembrare una favola Poco si sa della vita della città prima della fondazione del castrum-accampamento del IV secolo a.C. Le fonti collocano tale fondazione nel regno del quarto re di Roma, Anco Marcio, nell’ambito di un periodo che vede l’Urbe allargare i propri confini nei territori vicini. Il controllo delle Saline (il sale è un bene assoluto nel mondo antico) e dello sbocco del Tevere sul mare, furono tra i motivi che spinsero la città a installare in quel punto un avamposto militare. Si tratta della prima colonia e gli autori antichi narrano fosse abitata dalla tribù Voturia. La vocazione di porto, anche se ancora a livello embrionale, fece di Ostia ben presto una città brillante e attiva. Crebbe la popolazione e fiorirono i commerci. Le prime vere mura difensive furono donate da Silla a seguito della guerra civile con Mario. Ostia, che si era schierata dalla parte sillana, fu omaggiata di una cinta muraria che circondò un’area di circa 69 ettari dei quali 50 abitati, tra alterne vicende, fino alla tarda antichità. Le testimonianze archeologiche e letterarie attestano che intorno al V secolo d.C. il declino era ormai in atto e già avviato da tempo, ma il definitivo abbandono della città si ebbe solo più tardi, nel IX secolo, quando le scorrerie dei Saraceni indussero gli abitanti di Ostia a trasferirsi definitivamente nel vicino borgo di Gregoriopoli, la moderna Ostia antica. In un arco cronologico così ampio, dobbiamo ragionevolmente supporre che furono molti i cambiamenti sociali e religiosi dei quali gli abitanti della città furono partecipi testimoni. Da piccolo villaggio, con il boom economico all’epoca di Traiano, Ostia fu al centro di traffici nazionali e internazionali. I mercanti approdavano dalle province imperiali e soprattutto dal bacino orientale del Mediterraneo, portando con sé merci ma soprattutto usanze e pratiche religiose delle loro terre d’origine. Mille lingue e mille fisionomie avremmo udito e visto camminando per le strade affollate del porto. Le molteplici religioni e culti, estranei al mondo romano, sono attestati da una ricca documentazione archeologica e epigrafica. La rapidità con la quale tali culti si diffusero tra il I e il II secolo d.C. ha indotto gli studiosi a pensare che siano stati appoggiati, o quanto meno favoriti, dall’autorità imperiale. Roma non era nuova all’accettazione di divinità non appartenenti al pantheon romano. Già dal III secolo a.C., nel corso della seconda guerra punica, era stato introdotto il culto della Magna Mater-Cibele, simboleggiato da una pietra nera, all’interno del sacro confine del pomoerium. Erano tempi difficili con Annibale che metteva a ferro e fuoco l’Italia e un aiutino dall’esterno non guastava ... Ormai era fatta: con l’introduzione di questo culto di origine frigia il mondo delle divinità romane si era ufficialmente sprovincializzato e aperto al mondo. Anche a Ostia la dea frigia è ampiamente documentata. Al suo culto era associato quello del giovane Attis, suo divino servitore. Narra la leggenda che, tra alterne vicende, la Magna Mater-Cibele, invaghita del bel giovane Attis, fece uccidere la sua amata, la ninfa Sangaride. Attis, sconvolto dal dolore, si evirò per non dover soggiacere ai piaceri della dea. Cibele impietosita, gli perdonò l’affronto, gli restituì la sua virilità e lo prese al suo servizio. Tante altre sono leggende che legano le due divinità, ma tale mutilazione sembra sia stata una caratteristica costante praticata dai sacerdoti nel corso delle cerimonie di iniziazione al culto. Altre divinità, Iside e Serapide, arrivarono dall’Egitto, precisamente da Alessandria, l’altra grande metropoli del mondo antico. E ancora, culti misterici e iniziatici dalla Grecia. Dal vicino Oriente, ma non ne parleremo perché meriterebbero un lungo capitolo a parte, arrivarono anche la religione ebraica e il cristianesimo. L’ultimo ad arrivare, ma forse il più diffuso nel mondo romano e a Ostia, fu il culto di Mitra, alla metà del II secolo d.C. Il culto di Mitra affonda le proprie radici nell’Oriente Persiano dove ebbe una notevole diffusione nel XV secolo a.C. In seguito, si estese ad est, arrivando nell’Estremo Oriente Cinese, passando per l’India e, a ovest, lungo il limes romano. Il Mitra persiano è una divinità di primo piano nel mondo iranico, è il dio della luce, del sole, il protettore della nazione ariana e il suo nome è etimologicamente riconducibile al concetto alleanza fondata su un patto tra adepti e dio: egli è il testimone per eccellenza, il garante della lealtà e dell’amicizia. La figura di Mitra rimase in auge fino alla riforma di Zoroastro che rielaborò il politeismo persiano imponendo un rigido monoteismo (628-651 a.C.). In Occidente il dio persiano si diffuse con le campagne di Alessandro Magno nel IV secolo. Alessandro, nel suo disegno di creare l’impero più vasto che occhi di uomini avessero mai visto, era arrivato addirittura in India e aveva sconfitto l’Impero persiano. E’ qui che i suoi soldati vennero a contatto con questa nuova religione. Furono ancora dei soldati, stavolta romani, che di ritorno dalle campagne in Asia, al seguito di Pompeo, introdussero il culto a Roma. Siamo intorno al 67-66 a.C. Non è un caso se il culto si sia radicato così in profondità negli eserciti: il pactum era un modo per legare tra loro i soldati e essi stessi ai propri comandanti. Tra tanti passaggi si perse la vocazione pubblica del culto. La differenza sostanziale tra il culto persiano e quello arrivato a Roma è nel numero dei fedeli ammessi al rito. In Persia fu una religione ufficiale alla quale partecipavano tutti, a Roma divenne un culto misterico (la conoscenza avveniva attraverso vari gradi di consapevolezza), fuori dai circoli ufficiali e al quale erano ammesse solo piccole comunità di adepti. La leggenda narra che Mitra, dio del cielo, nacque da una roccia, in una grotta, per salvare il mondo, portando vita e fertilità sulla terra. In seguito, Apollo inviò un corvo a Mitra ordinandogli di versare il sangue di un animale che aveva la pienezza della vita. Si trattava di un toro che viveva sulla Luna. Nel corso della lotta, sempre rappresentata su affreschi o altari, il giovane dio riuscì a uccidere l’animale. All’azione parteciparono un cane da caccia, un serpente e uno scorpione. Dal sangue versato nacque la vita vegetale, animale e tutto ciò in cui risiedano bontà e prosperità. Lo scorpione però, zitto zitto, bevve o disperse un po’ di quel sacro sangue e così nel mondo fu portato anche il male. Finita la lotta Apollo e Mitra celebrarono la vittoria con un fastoso banchetto e Mitra ascese al cielo diventando un occhio del dio del sole. Il tutto celebra una visione dualistica del mondo diviso nel Bene e nel Male, buio dell’inconsapevolezza e luce della conoscenza. Il culto è misterico, prevede cioè un’iniziazione che, per gradi successivi, accompagna il fedele alla piena consapevolezza e alla somma conoscenza. Perno del culto sono i sette gradi o passaggi ai quali l’adepto deve sottoporsi incondizionatamente. È una dottrina complessa e articolata connotata da forti richiami simbolici. A Ostia uno dei più famosi, il mitreo del Felicissimo, illustra bene tutti i passaggi e i gradi del culto nel mosaico pavimentale rimasto. Della costruzione in alzato non è rimasto nulla, ma il pavimento è davvero una miniera d’informazioni. Ogni passaggio e ogni grado sono rappresentati quasi in maniera didascalica. Fossi in voi una visitina ce la farei. Ora passiamo a descrivere i gradi di iniziazione partendo proprio dal pavimento di questo mitreo. Il primo grado era quello del corax, il corvo, sotto la protezione di Mercurio. Questa prima fase simboleggia metaforicamente la morte del neofita, il quale muore come essere impuro e rinasce come adepto del dio. All’iniziato veniva data una formula da ripetere, e i suoi peccati venivano lavati con acqua mediante il rito del “battesimo”. Colui che apparteneva a questo grado doveva portare sul viso la maschera di un corvo e nelle mani un caduceo e un boccale d’acqua. Il secondo grado era quello del nymphus, lo sposo, sotto la protezione di Venere. Il neofita non è ancora in grado di vedere la luce della verità fino a quando il velo dell’ignoranza non sia stato rimosso. In questo caso l’adepto indossava un velo giallo sul viso, giallo come quello delle spose, che al fine della cerimonia veniva rimosso; doveva rimanere casto finché non fosse passato al grado successivo. In questa fase l’iniziato era lo sposo di Mitra, si congiungeva spiritualmente al dio e il suo compito era di portare acqua alla statua e assicurare l’illuminazione al mitreo: non a caso il simbolo di questo grado è una torcia. Il grado successivo è il miles, il soldato, sotto la tutela di Marte. L’adepto deve ora inginocchiarsi (sottomissione religiosa) senza indumenti ( rinnegazione della vita precedente), bendato e con le mani legate. All’iniziato viene porta una corona sulla punta di una lancia, ma costui la rifiuta affermando che solo Mitra è la sua corona. A questo punto i cordami vengono tagliati di netto e tolte le bende dagli occhi. I simboli di questo grado sono la spada, la corona il cappello frigio e l’elmo di Marte. A questo punto si entrava di fatto nella vera e propria comunità mitraica. Il quarto grado è quello del leo, il leone, sotto la tutela di Giove. Da questo momento si accedeva a i livelli più alti e più sacri, si usciva dall’elemento dell’acqua e si entrava in quello del fuoco. Per tale motivo ai convenuti a questo livello era vietato toccare acqua che veniva sostituita dal miele. Il leone aveva due compiti: portare il cibo per il pasto rituale e sorvegliare che il fuoco dell’altare sacro non si spegnesse. Nelle celebrazioni indossava una toga rossa come il fuoco e i suoi simboli erano il fulmine e il sistro, uno strumento musicale. Il quinto grado è il perses, il persiano, sotto la protezione della Luna. Anche il perses era purificato con il miele che nell’antichità era in relazione con l’idea di fertilità, da cui l’espressione “luna di miele”. Il suo compito nei riti era di offrire frutti al dio e ai commensali sdraiati su banconi di pietra. Simbolo del persiano sono la falce, una spada e il berretto frigio. Il penultimo livello, il sesto, è l’heliodromus, il camminatore del sole, sotto la tutela del Sole. Ora il mitraico è il rappresentante del Sole/Mitra e, nel corso del banchetto rituale, si presenta vestito di rosso con una cintura gialla, i colori del sole e della fiamma della vita. I suoi attributi sono una torcia e una frusta (simbolo della quadriga solare guidata da Apollo). Il settimo grado, il più importante, è quello del pater, il padre, sotto la protezione di Saturno. Il pater è il rappresentante di Mitra in terra e come il dio, incarna la forza vitale della luce. Gli attributi sono un mantello rosso, pantaloni alla persiana ed un bastone, simbolo della dignità morale. I suoi simboli sono un berretto frigio ornato di perle, una patera (piatto rituale) e un falcetto. Il capo di tutte le comunità era detto Pater Patrum, il padre dei padri e, alla sua morte, veniva indicato con le prime due lettere di entrambe le parole: PAPA. I passaggi da un grado all’altro probabilmente avvenivano nel giorno della festa del sole tra il 21 e il 25 dicembre. In quei giorni nei mitrei veniva sacrificato un toro, il cui sangue veniva raccolto in una fossa apposita scavata vicino all’altare, la cosiddetta fossa sanguinis, che si trova in numerosi mitrei. Dunque, il culto di Mitra fu l’ultimo ad essere introdotto nel mondo romano ed ebbe un tale successo e una tale diffusione che nel III secolo della nostra era assunse quasi il ruolo di religione di stato. A Ostia antica sono 17 i mitrei conosciuti, sparsi un po’ ovunque nell’area della città, alcuni ben conservati altri molto meno. Al visitatore che si avventuri nella ricerca può capitare di passare davanti ad un mitreo e non accorgersene, se non leggendo l’indicazione. I santuari erano per lo più ricavati riutilizzando edifici preesistenti messi a disposizione dai proprietari convertiti al culto: un po’ come accadde per i primi luoghi di culto cristiani, i titula. Il ceto degli iniziati sembra essere stato quello dei medi imprenditori e mercanti ma spesso aderivano persone più umili, come i liberti o altri . Solo in un momento successivo il culto approdò ai livelli più alti della società romana, baluardo contro il cristianesimo dilagante. Il rito era segreto e l’architettura dei mitrei sembra rispondere a questa esigenza di riservatezza. L’ingresso non è mai rivolto verso la strada principale, ma vi si accede da un vicolo secondario. A volte gli edifici sono sotterranei, come quello delle Terme di Mitra o molti a Roma. La pianta è generalmente allungata con una volta a botte, a imitare la caverna in cui nacque il dio. A volte sul soffitto sono dipinte stelle o elementi che richiamano i pianeti e la vocazione cosmogonica del culto. Sui lati lunghi dei mitrei correvano due banconi di pietra che servivano ad appoggiare il cibo servito a i fedeli che qui mangiavano sdraiati. Sul lato lungo, opposto all’ingresso, nella maggioranza dei casi era situata la statua del dio o un altare con la sua rappresentazione. Ai lati dell’altare sono sempre rappresentate le figure di due giovani, i dadofori, portatori di luce, Cautes e Cautopates. Cautes è rappresentato con la fiaccola alzata a rappresentare la vita e il giorno. Cautopates ha la fiaccola abbassata e simboleggia la notte, il momento della discesa del sole e la morte. Un culto complesso dal quale erano tassativamente escluse le donne: è un mondo maschile quello che avremmo visto muoversi nei mitrei. Nel corso del IV secolo, con la liberalizzazione della religione cristiana ad opera dell’imperatore Costantino, i luoghi di culto pagani si avviarono verso il degrado e l’oblio. La sorte dei mitrei sembra però essere stata un po’ diversa. Da parte cristiana ci fu un accanimento distruttore nei confronti di questi edifici: alcuni recano delle tracce d’incendio. Le fonti cristiane parlano addirittura di odio. Perché tanto astio? I cristiani si sentivano minacciati? In effetti tra i due culti esistono numerose affinità sia rituali sia ideologiche. Entrambi sono misterici, prevedono cioè che la consapevolezza arrivi per gradi successivi; entrambi prevedono dottrine soteriologiche, cioè della salvezza del fedele. Tutti e due hanno il dualismo di fondo della contrapposizione del Bene e del Male. Le cerimonie rituali, inoltre, presentano molte analogie: battesimo, la mensa divina, l’ascesa al cielo del Cristo e di Mitra, la dexiosis (la stretta di mano). I cristiani in molte occasioni accusarono i mitraici di scimmiottare le loro cerimonie, senza pensare che, in realtà, il mitraismo era molto più antico della religione cristiana. Al contrario furono le comunità cristiane ad appropriarsi di alcuni elementi del culto ebraico. Uno fra tutti il 25 dicembre che da antica festa del sole divenne il giorno canonico della nascita di Gesù, il nuovo sole (ma solo dal III secolo). Oggi passeggiando tra le strade e le rovine di Ostia quasi nulla si percepisce dell’astio tra le due comunità e della violenza. Quel rimane è solo la bellezza e il fascino di un passato remoto che mai cesserà di incantare e stupire. Idi di Marzo. E' l'alba di una mattina fresca di quasi primavera e una coppia si sveglia in una domus. Entrambi hanno fatto sonni agitati. La donna ha sognato il marito ucciso tra le sue braccia, l'uomo di elevarsi al cielo e stringere le mani a Giove. Lei è Calpurnia, lui è Cesare e sarà l'ultimo risveglio insieme. Di ragioni per non uscire di casa ce n’erano molte. Prodigi a go go e predizioni tutt’altro che rassicuranti, come quella dell’aruspice Spurinna che aveva invitato Cesare a guardarsi da un periodo negativo che si sarebbe concluso proprio alle Idi di Marzo. Ma tutti noi abbiamo un appuntamento col destino che inesorabile ci sovrasta e ci schernisce. Svetonio ci racconta che la sera prima, al ritorno dalla cena in casa di Emilio Lepido, Cesare era stanco e spossato e così il giorno dopo. Aveva avuto un leggero attacco epilettico notturno? Non lo sapremo mai. Fatto sta che Cesare quella mattina è intenzionato a non uscire di casa se non per piccole incombenze e manda a chiamare Antonio per avvisare il Senato che la seduta è rimandata. Tra queste incombenze l’abituale sacrificio a Giove a casa di Gneo Domizio Calvino. È qui che avvenne il famoso scambio di battute con Cesare che fa lo spaccone vedendo Spurinna:” Le Idi sono arrivate e non mi è successo nulla” e quello di rimando :” si ma non sono ancora passate”. Ma la congiura deve avere la sua vittima. Ad una certa ora si presenta nella domus di Cesare Decimo. Per il buon esito del tutto è necessario che ogni cosa avvenga secondo i piani e Decimo è là per assicurarsi che Cesare vada alla Curia. Dopo un breve scambio di battute sulle responsabilità di Cesare nei confronti dei Senatori e una presa in giro sui sogni di Capurnia, il dittatore si convince: la seduta sarà rimandata ma sarà egli stesso a dirlo agli Ottimati. Decimo lo PRENDE PER MANO e insieme escono di casa. Sono più o meno le 11.00. Quel giorno Roma non è traboccante di persone come al solito. Molti cittadini sono al I miglio della via Flaminia a festeggiare la festa di Anna Perenna, una bella scampagnata tra risate e relax. Quella mattina, sul presto anche i congiurati, tra i quali Bruto e Cassio, escono di casa, ma con altra consapevolezza. Quel giorno poi per Cassio è particolarmente importante, il figlio avrebbe indossato la toga virile e sarebbe entrato nel mondo degli adulti. Cesare percorse il tragitto che lo separava dalla Curia di Pompeo in lettiga fermato a più riprese da questuanti e gente del popolo. Tra queste persone le fonti ne ricordano una in particolare, un certo Artemidoro di Cnido che, facendosi largo tra la folla, consegnò a Cesare un biglietto con il consiglio di leggerlo urgentemente. Artemidoro era un insegnante di filosofia della cerchia di Bruto e quel giorno tentò in extremis di avvertire Cesare della congiura. Ma nulla, Cesare non riuscì a leggere il biglietto, ogni volta venne distolto da qualcosa. Si dice che entrò in Senato stringendolo ancora in mano. Quel giorno chi fosse andato alla Curia di Pompeo avrebbe visto una gran numero di gladiatori gironzolare tra i portici. Ve li ricordate i gladiatori di Decimo? Sono proprio loro, con la scusa di recuperarne uno fuggito, sono là a presidiare la zona. Prima dell’arrivo di Cesare tutto nella Curia procede come un giorno qualunque. Bruto e Cassio assolvono alle loro funzioni di pretori. Ma la tranquillità è solo apparente. Sotto la toga una ventina di senatori nascondono un pugium, un pugnale, e l’aria è palpabilmente tesa. Un Senatore, Popilio Lenate, avvicina Bruto e Cassio esortandoli a fare presto. La notizia dunque è trapelata.. come se non bastasse a Bruto arriva la notizia che a casa la moglie Porcia è morta. In realtà ha solo avuto un mancamento. La donna, nervosa e ansiogena, è dalla mattina che manda servi al Senato per avere notizie. Quella stessa donna che per dimostrare al marito quanto fosse affidabile, pochi giorni prima si era affondata un coltello nella coscia, dando prova di virile coraggio. Secondo me Bruto dalla notte precedente passata insonne, non era in ansia solo per la congiura ma per la moglie psicopatica! Vabbè, un exemplum virtutis muliebre e la chiudiamo qui. Alla notizia della morte -presunta- della moglie, Bruto non abbandona il suo posto, ormai si è spinto troppo in là. Cesare arriva in Senato, prende di nuovo gli auspici e ancora una volta sono sfavorevoli. E’ mezzogiorno quando varca la porta della Curia e subito gli si fa dappresso Popilio Lenate. I congiurati temono sia tutto perduto, ma Popilio si allontana tranquillo. Tutto a posto. Cesare ignora. Quel giorno nella Curia erano presenti circa 200 senatori, ma ne mancano due che conosciamo bene: Cicerone, che prudentemente o inconsapevolmente quel giorno non si presentò in aula e Antonio, tenuto fuori da Trebonio con qualche scusa. Prima ancora di sedersi sullo scranno Cesare è attorniato da un gruppo di senatori.

“Mentre si sedeva, i congiurati lo circondarono come per rendergli onore e subito Cimbro Tillio, assuntosi l’incarico dell’iniziativa, gli si fece più vicino, come per chiedergli un favore: Cesare però non volle ascoltarlo e rimandò la cosa ad altro momento. Allora Tillio gli afferrò la toga da entrambe le spalle e mentre Cesare gridava: “Ma questa è davvero violenza!”, uno dei due Casca lo ferì da dietro, poco sotto la gola. Cesare, preso il braccio di Casca, lo trafisse con lo stilo e, mentre tentava di buttarsi in avanti, fu fermato da un’altra ferita. Accortosi che era assalito da tutte le parti con i pugnali sguainati, avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra tirò l’orlo fino ai piedi, per morire più decorosamente, coperta anche la parte inferiore del corpo. Così fu trafitto da ventitré pugnalate, con un solo gemito, sussurrato dopo il primo colpo; ma secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che gli si scagliava contro: “Anche tu, figlio?”. Esanime, rimase lì per un po’, mentre tutti fuggivano, poi, caricato su una lettiga, con un braccio penzoloni, fu portato a casa da tre servi. Nessuna di tante ferite, come sosteneva il medico Antistio, fu letale tranne quella ricevuta per seconda al petto” Svetonio, Vita di Cesare, 82 “Per primo Casca lo colpì al collo con un colpo di pugnale né mortale né profondo; era turbato, com’è naturale all’inizio di un’impresa tanto che Cesare si voltò, afferrò il pugnale e lo tenne fermo. I due gridarono insieme: il ferito in latino: “Maledettissimo Casca, che fai?”, il feritore, in greco, al fratello: “Fratello, aiutami!”. Tale fu l’inizio del delitto e chi era all’oscuro di tutto fu colto da stupore e terrore per ciò che stava accadendo, senza osar né fuggire, né difendere Cesare, e neppure gridare. Ma poiché tutti coloro che avevano deciso di ucciderlo mostravano la spada sguainata, Cesare, circondato da ogni parte e incontrando, ovunque volgesse lo sguardo, pugnalate e armi puntate contro il viso e gli occhi, inseguito come una bestia, s’impigliava nelle mani di tutti: bisognava infatti che tutti quanti partecipassero al sacrificio e gustassero il sangue. Perciò anche Bruto gli vibrò un colpo all’inguine. Alcuni sostengono che, mentre Cesare dagli altri si difese trascinando il suo corpo qua e là ed urlando, quando vide che Bruto aveva impugnato il pugnale, si tirò la veste sul viso e si accasciò, o per caso o spinto dagli assassini, presso la base della statua di Pompeo. E il sangue la inondò, tanto che sembrò che Pompeo stesso guidasse la vendetta contro il nemico, disteso ai piedi e in preda agli spasimi per il gran numero delle ferite ricevute” Plutarco, Vita di Cesare, 66 “Mentre dunque Trebonio parlava con Antonio, gli altri tutti insieme circondarono Cesare, che era facilmente avvicinabile e affabile come chiunque e alcuni conversavano con lui, mentre altri agivano come se dovessero presentargli delle richieste, così che la sua mente non potesse affatto nutrire sospetti. Quando giunse il momento atteso, uno di loro gli si avvicinò come per ringraziarlo di qualche favore o altro e scostò la toga dalla spalla, dando così il segnale convenuto dai cospiratori. Allora lo attaccarono da molte parti al contempo e lo ferirono a morte, cosicché in ragione del loro numero Cesare non potesse dire o fare nulla se non coprirsi il viso. Fu ucciso dalle molte ferite. Questo è il racconto più fedele all’evento, benché alcuni abbiano aggiunto che a Bruto, che lo colpiva con forza, egli disse: “Anche tu, figlio mio” Cassio Dione, Storia Romana, 44, 19, 3-5 “I congiurati lasciarono Trebonio a intrattenere Antonio sulla porta: gli altri, quando Cesare si fu seduto per primo, gli si fecero intorno come degli amici, ma coi pugnali sotto il mantello. Allora Tillio Cimbro, uno di loro, piantatosi davanti, implorava il ritorno del fratello. Cesare rimandava la grazia, anzi la negava del tutto. Allora Cimbro, fingendo di supplicarlo, gli afferrò la porpora; ma nel farlo la avvolse e tirò per denudargli il collo, gridando allora: “Perché tardate ancora, amici!”. Quindi Casca, sovrastandogli il capo, lo pugnalò alla gola; ma mancò il colpo, ferendo il petto. Cesare liberò la sua veste da Cimbro, afferrò la mano a Casca e, balzato giù dallo scranno, si girò verso questi tirandolo con gran forza: ma nel girarsi protese il fianco, dove un altro lo trafisse. Intanto con gli stili in pugno Cassio lo colpì alla faccia, Bruto a un femore, Bucoliano alla schiena. Cesare si voltava verso ciascuno fremendo e stridendo come un animale, ma dopo il colpo di Bruto, ormai perse le speranze nella vita, si avvolse il capo nel mantello e cadde in nobile modo ai piedi della statua di Pompeo. Gli assalitori si accanirono su di lui, quando cadde, assestando fino a ventitré colpi, tanto che molti, per l’ansia di ferirlo, ferirono a vicenda se stessi e gli altri” Appiano, Guerre Civili, II, 117 “Al suo ingresso, il senato si alzò in onore alla sua posizione. I congiurati gli stavano accanto. Il più vicino era Tillio Cimbro, il cui fratello era stato esiliato da Cesare. Col pretesto di un’umile rechiesta a favore del fratello, Cimbro lo avvicinò e gli afferrò il mantello della toga, mostrando di agire con troppo ardore per uno che supplica e volendo impedirgli di alzarsi e usare le mani se lo voleva. Cesare si irritò molto, ma gli uomini rimasero fermi nel proposito e tutti subito sguainarono i pugnali e lo assalirono. Per primo Servilio Casca lo colpì con la punta della lama alla spalla sinistra un po’ sopra la clavicola. Nella tensione, però, mancò il punto da colpire. Cesare allora si alzò per proteggersi e nel trambusto Casca gridò in greco al fratello, che lo sentì e conficcò la spada nel costato. Intanto, Cassio lo ferì al viso e Decimo Bruto lo trafisse al fianco. Mentre Cassio Longino tentava di assestargli un altro colpo, lo mancò e colpì Marco Bruto alla mano. Anche Minucio assalì Cesare, ma prese Rubrio alla coscia. Erano come uomini che combattevano contro di lui. Per le numerose ferite, egli cadde ai piedi della statua di Pompeo. Ognuno voleva mostrare di aver preso parte nell’assassinio e non ci fu nessuno che mancò il suo corpo mentre giaceva a terra, finché quello, ferito trentacinque volte, esalò il suo ultimo respiro.” Nicola Damasceno, Vita di Augusto, 24. Dunque, a parte Nicola Damasceno, le fonti sono concordi nel riportare il numero di 23 coltellate. Cesare non fu semplicemente ucciso, fu scannato, e il fatto che tutto sembri avvolto da una apparente sembianza di rituale non ne cambia la sostanza. Il corpo venne lasciato là, abbandonato. Grave errore, perchè con quel corpo e da quel corpo Antonio, il giorno del funerale, il 20 marzo, trarrà il maggior profitto: portare i romani lontano dalla causa dei cesaricidi. Il giorno del funerale il popolo romano sfogò tutta la rabbia e la disperazione. Il corpo avrebbe dovuto essere cremato in Campo Marzio, ma la folla, presa dall’emozione, lo bruciò là dove oggi sorge il tempio del Divo Giulio. Manca ancora il personaggio principale: Ottaviano, che ancora si trova ad Apollonia a perfezionare la sua educazione militare... ma sta arrivando. Il dopo congiura? Cicerone definì i congiurati “cuor di leone e cervello di bambini”. In un primo momento i congiurati esaltati si ritirarono sul Campidoglio e da lì scesero Bruto, Cassio e Cinna ad arringare i Romani e a spiegare le motivazioni. Il popolo è smarrito, non capisce, è frastornato. Inizialmente gli assassini non saranno visti tali, o non fino in fondo, ma la macchina si sta mettendo in moto. Già Antonio si vede a capo della fazione cesariana. Ottaviano sta arrivando, per reclamare la sua eredità - i due terzi del patrimonio di Cesare- e per vendicare quello che ora sa essere il suo nuovo padre- Cesare lo aveva adottato per testamento. I cesaricidi nel giro di tre anni troveranno tutti la morte e per i più sarà violenta. Bruto e Cassio verranno sconfitti da Antonio e Ottaviano a Filippi nel 42 a.C. e moriranno suicidi. Da questo momento in poi la storia è più che nota. Siamo di nuovo alla guerra civile, quella che Cesare prevedeva sarebbe scoppiata con la sua morte. Ottaviano, al temine di uno dei momenti più cupi della Storia di Roma, rimarrà unico in gioco e sarà il vero fondatore dell’impero, portando a compimento il disegno di Cesare, ma in un modo più raffinato e politicamente più accettabile per la vecchia aristocrazia. Di Cesare Antonio Gramsci ha scritto “fu il solo tra tutti i sovvertitori dello Stato, a compiere la sua opera senza essere ubriaco”. Cesare è uno tra, se non IL personaggio più affascinante della Storia, sempre fedele alla causa democratica, ebbe la visione del mondo che stava cambiando. Cesare aveva un sogno: trasformare la vecchia, stanca e ormai obsoleta Repubblica in uno Stato di respiro universale, più moderno e attento alle nuove forze emergenti dell’Impero. Una giustizia sociale più equa e attenta ai bisogni delle masse, ma senza cadere dal popolare al populismo. Cesare è morto. Ma Cesare vive, vive in chi sogna un mondo migliore, degno di poter essere vissuto pienamente, con passione e con dignità. Cesare è morto. Cesare vive. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE Giulio Cesare. Il dittatore democratico, Luciano Canfora, Editori Laterza, 1999 Il Rivoluzionario Conseguente, Luca Canali- Lorenzo Perilli, Castelvecchi, 2015 La morte di Cesare. L’assassinio più famoso della storia, Barry Strauss, Editori Laterza, 2015 Gli ultimi giorni di Giulio Cesare, Luca Canali, Tascabili Newton, 2011 Delitti e congiure nell’antica Roma, Luca Canali, Piemme Editore, 2002 Annibale e la “Fobia Romana” di Freud, Luca Canali, Carocci, 2008 Giulio Cesare, Jéròme Carcopino, Tascabili Bompiani, ediz. riveduta, 2000 Giulio Cesare, Christian Meier, Garzanti, 2004 Giulio Cesare, Luca Canali, Edizioni Studio Tesi, 1977 Giulio Cesare, William Shakespeare, Newton Compton, 1990 Vite dei Cesari, Svetonio, BUR Rizzoli, 1982 Le Filippiche, Cicerone, BUR Rizzoli, 2017 Storia Romana, Cassio Dione, 44, 19, BUR Rizzoli, 2003 Guerre Civili, Appiano, II, BUR Rizzoli, 2008 Vita di Augusto, Nicola Damasceno, Laterza, 1998 Vita di Cesare, Plutarco, BUR Rizzoli, 2006 Riflessi dell’oratoria reale nei discorsi sulla morte di Cesare: il caso di Bruto AAVV dal WEB.

Perchè?. Più ci si addentra nel vivo della congiura più vengono fuori ambizioni, grandezze e miserie dei protagonisti. La Storia non è solo un elenco di fatti, ma è come la legge, è interpretabile. Fiumi di parole hanno riempito altrettanti fiumi di pagine e, di volta in volta, di tempo in tempo, i protagonisti sono stati definiti liberatori o assassini spietati. Oggi la tendenza è rispondere alla domanda cui bono? A chi giova? Certo non ai congiurati che Cicerone definì amaramente “cuor di leone, cervello di bambini”. Alla Repubblica? Direi proprio di no visti i risultati. Se Cesare fu il grande bozzettista di un nuovo modo di intendere Roma, Augusto ne compì il disegno, dando il via ad un sistema politico del tutto nuovo. Al popolo? Per il popolo nulla cambiò da un passaggio di governo ad un altro, anzi, il populismo propagandistico di cui fu accusato Cesare e dopo di lui gli imperatori, si reggeva sul consenso del popolo, che a più riprese beneficiò di elargizioni e nuovi impulsi economici. Cui bono allora? A nessuno. Fu un’azione efferata quanto inutile. Ma rimandiamo queste considerazioni alla fase conclusiva. Al rientro dalla campagna spagnola l’azione politica di Cesare prende una piega decisamente più assolutista. E chissà? Magari Cesare, era stanco di giocare al gioco delle parti. Forse ritenne che la nuova visione di superamento della vecchia e stanca oligarchia dovesse richiedere un atteggiamento più autoritario o forse, non seppe interpretare il ruolo di mediatore ossequioso, come mezzo per un fine più alto (parte che calzò a pennello ad Ottaviano dopo di lui). “Storici antichi testimoniano l’inasprimento del carattere di Cesare negli ultimi tempi delle sua vita: si tratta evidentemente della deformazione psicologica di un dato politico. Non era, o non era in primo luogo, il carattere di Cesare, la sua politica che doveva inasprirsi trovandosi progressivamente, nel suo attuarsi di fronte a resistenze e difficoltà che non potevano essere superate se non con un dispotismo assoluto, anche se illuminato. Il fatto che nell’ultimo periodo della sua vita Cesare andasse ulteriormente accentrando e “orientalizzando” il suo potere, testimonia indubbiamente anche una deroga dalla pratica della clemenza, e il riconoscimento della necessità di procedere anche contro la legalità formale; ma forse anche il manifestarsi della delusione di Cesare a proposito della capacità pacificamente persuasiva della sua politica.” Così scriveva Luca Canali, partigiano, scrittore, latinista e grande esperto Cesariano. Vabbè ma che aveva fatto Cesare per inasprire così gli animi di tutti? Quali le riforme che tanto sembravano sovvertire alla base le fondamenta della Repubblica ? Antonio Gramsci in uno dei suoi Quaderni dal Carcere definisce Cesare un “dittatore democratico” e indica come la grave crisi del mondo romano fosse lo squilibrio, ormai intollerabile, tra il lusso degli aristocratici parassiti latifondisti e la miseria di masse proletarie alle quali venivano tolte dignità e terre. Questa della redistribuzione della terra è stata a lungo una nota dolente; lo sanno bene i fratelli Gracchi che, prima Tiberio e dopo Gaio ci rimisero la pelle tentando di operare riforme e aggiustamenti... Cesare è un rivoluzionario, razionale, spregiudicato, affrancato da schemi filosofici e religiosi,e la sua fu una rivoluzione laica e visionaria, per la nascita di una cultura nuova, di un’economia e uno Stato universale, in opposizione all’irrazionale e chiusa organizzazione sociale tradizionale. Tanto per cominciare la questione della cittadinanza. Nuove forze sociali premono per il riconoscimento di se stesse: provinciali, uomini nuovi. Galli, Ispanici, suoi ufficiali e centurioni, vengono integrati a rimpolpare la burocrazia senatoria ed equestre romana. Il senato venne portato da 600 a 900 membri. Posso solo immaginare le facce dei senatori “romani de Roma” sedersi accanto e dividere prestigio e potere con quelli che fino al giorno prima erano solo provinciali sottomessi. Cesare emanò leggi contro il lusso e lo spreco eccessivi, assegnò territori demaniali a nuovi piccoli proprietari, rispolverando le riforme gracchiane. E ancora: per le terre da pascolo stabilì che un terzo dei lavoranti, fino ad allora schiavi, fosse di origine libera, cittadini disoccupati. Non basta? Mise dei funzionari e rappresentanti locali di sua fiducia a controllare proconsoli, propretori e pubblicani per sovrintendere al controllo delle tassazioni sui provinciali. Niente più vessazioni e creste! Non condonò completamente i debiti, ma impose che la somma fosse calcolata a prima delle guerre e prima della svalutazione della moneta; una soluzione equa che scontentò tutti, debitori e creditori. Altro che populista. Ultimo ma non ultimo, rese pubblici gli Acta del Senato, cioè le delibere assempleari del Senato, per un’informazione trasparente. E ancora ci chiediamo come mai Cesare doveva morire? E’ un sovvertitore, uno che mattone dopo mattone abbatte il muro dell’accentramento del potere e dei privilegi, che vuole o vorrebbe creare uno Stato sovra-nazionale, accogliendo le nuove spinte progressiste e, per farlo, ricorre all’accentramento dei poteri, superando la vecchia libertas repubblicana a favore di una nuova libertà, per nuovi ceti e nuove forze culturali ed economiche. Tanto, forse troppo e tutto insieme, Cesare ha fretta, ma se si opera una rivoluzione radicale contro i poteri forti, non è così che si procede. Augusto, Cesare mio, guarda Augusto! Festina lente, affrettati lentamente è il motto del vero primo imperatore. Prima il Terrore, come mai ci fu sotto Cesare e poi, passo dopo passo, l’accentramento e le riforme, il tutto mascherato da ossequio e rispetto. In ogni caso Cesare negli ultimi mesi commette una serie di errori che gli alienarono definitivamente nemici e amici, facendo traboccare un vaso ormai colmo. Nelle fonti gli elementi scatenanti del complotto e relativa congiura sono essenzialmente tre. Voglio farveli leggere direttamenti dalle fonti. Per i primi due vi riporterò un passo di Svetonio che nella “Vita di Cesare” così racconta:

”Ma l’odio più grande e implacabile egli se lo attirò con questo fatto: ricevette restando seduto, davanti al tempio di Venere Genitrice, il Senato al completo che era venuto a porgergli parecchi decreti con cui gli conferiva grandissimi onori. Alcuni credono che fosse Cornelio Balbo a trattenerlo mentre stava per alzarsi; altri invece dicono che nemmeno avesse accennato a muoversi, e che avesse perfino gradato con occhio meno amichevole Caio Trebazio perchè lo pregava di alzarsi. E questo suo modo di comportarsi fu stimato intollerabile perchè durante la sfilata di un suo trionfo, quando era passato davanti agli scranni del tribuni della plebe e Ponzio Aquila era stato il solo di quel collegio a non alzarsi in piedi, egli se ne era risentito a tal punto da gridare:” dì un pò, tribuno Aquila, credi anche di poermi riprendere il potere?”. E per parecchi giorni non aveva mai tralasciato di aggiungere, ogni volta che prometteva qualcosa:” Beninteso, col permesso di Aquila”. Per l’ultimo e più famoso, l’episodio dei Lupercali, riporto il testo di Nicola Damasceno (Vita di Cesare), ricco di particolari: “71. […] Nell’inverno si celebrava a Roma una festa (chiamata i Lupercali), durante la quale vecchi e giovani insieme partecipavano a una processione, nudi, unti e cinti, schernendo quanti incontravano e battendoli con strisce di pelle di capra. […] era stato eletto a guidare la processione Antonio; egli attraversava il foro, secondo il vecchio costume, seguito da molta gente. Cesare era seduto sui cosidetti rostri, su un trono d’oro, avvolto in un mantello di porpora. Dapprima lo avvicinò Licinio con una corona d’alloro […] Dato che il posto da cui Cesare parlava al popolo era in alto, Licinio, sollevato dai colleghi, depose il diadema ai piedi di Cesare. 72. Il popolo gridava di porlo sul capo e invitò il magister equitum, Lepido, a farlo, ma questi esitava. In quel momento Cassio Longino, uno dei congiurati, come se fosse veramente benevolo e anche per poter meglio dissimulare le sue malvagie intenzioni, lo prevenne prendendo il diadema e ponendoglielo sulle ginocchia. Con lui anche Publio Casca. Al gesto di rifiuto da parte di Cesare e alle grida del popolo accorse Antonio, nudo, unto d’olio, proprio come si usava durante la processione e glielo depose sul capo. Ma Cesare se lo tolse e lo gettò in mezzo alla folla. Quelli che erano distanti applaudirono questo gesto, quelli che erano vicini invece gridavano che lo accettasse e non rifiutasse il favore del popolo. 73. Su questa vicenda si sentivano opinioni discordanti: alcuni erano sdegnati poiché, secondo loro, si trattava dell’esibizione di un potere che superava i limiti richiesti dalla democrazia; altri lo sostenevano credendo di fargli cosa gradita. Altri ancora spargevano la voce che Antonio avesse agito non senza il suo consenso. Molti avrebbero voluto che diventasse re senza discussioni. Voci di ogni genere circolavano tra la massa. Quando Antonio gli mise il diadema sul capo per la seconda volta, il popolo gridò nella sua lingua: “Salve, re!”. Egli non accettò nemmeno allora e ordinò di portare il diadema nel tempio di Giove Capitolino, al quale, disse, più conveniva. Di nuovo applaudirono gli stessi che prima avevano applaudito. 74. C’è anche un’altra versione: Antonio avrebbe agito così con Cesare volendo ingraziarselo, anzi con l’ultima speranza di essere adottato da lui. 75. Alla fine abbracciò Cesare e passò la corona ad alcuni dei presenti, perché la ponessero sul capo della vicina statua di Cesare. Così fu fatto. In un tale clima, dunque, anche questo evento non meno di altri avvenimenti contribuì a stimolare i congiurati ad un’azione più rapida; esso infatti aveva dato una prova più concreta di quanto sospettavano”. Tre gocce e la misura è colma. E’ ora che partono il vero complotto e la vera congiura. Cassio e Bruto . “De li altri due c’hanno il capo di sotto,