|

NEI SOTTERRANEI DI ROMA

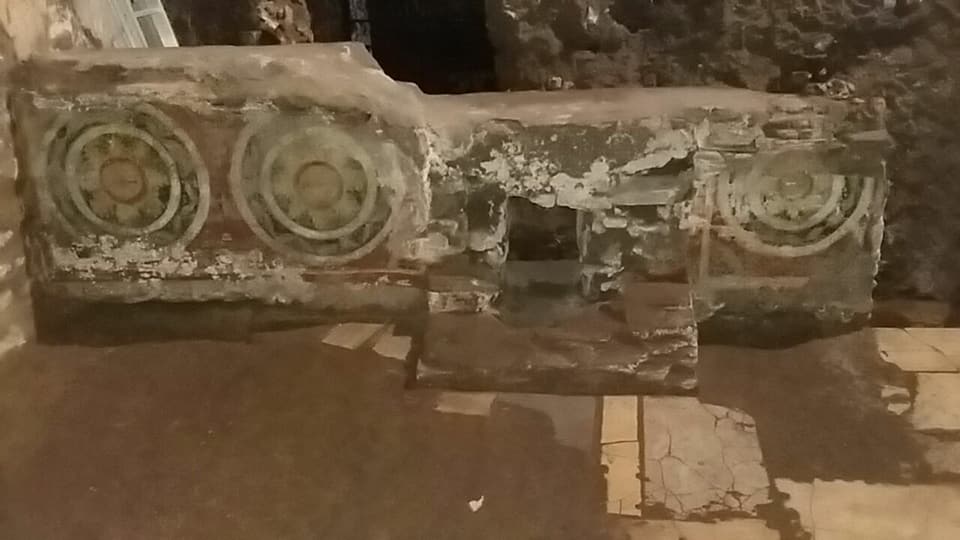

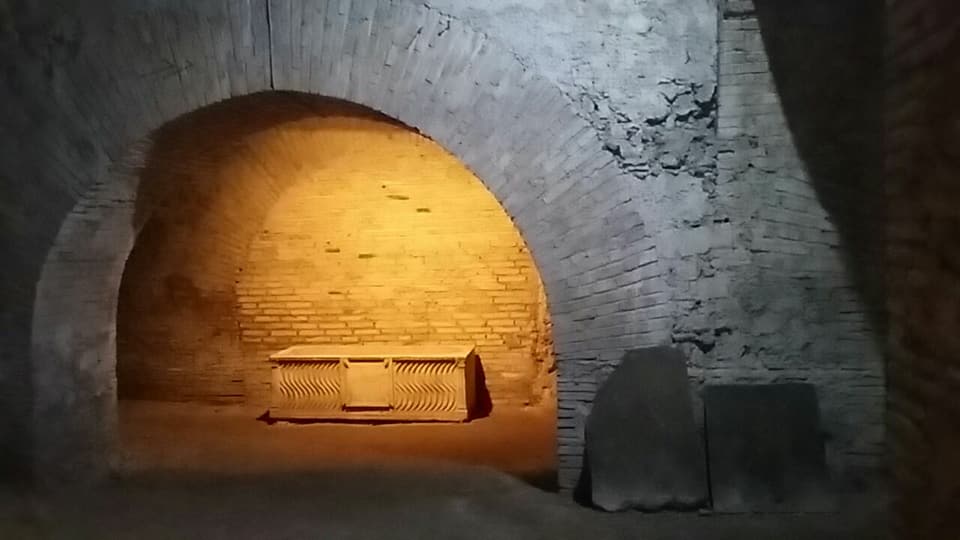

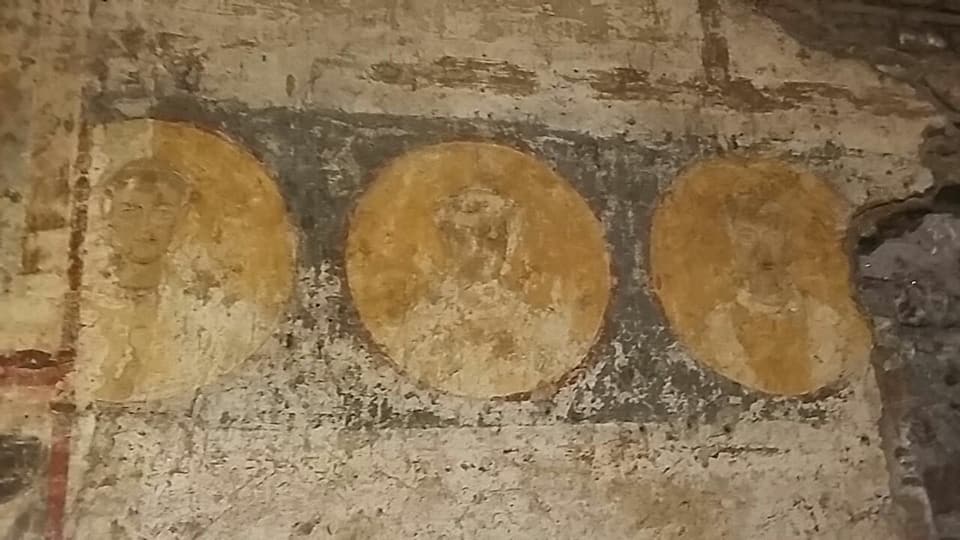

LA BASILICA DI SAN CRISOGONO A TRASTEVERE Irene Salvatori Passeggiare per Roma è sempre una scoperta. La storia ad ogni passo ci viene incontro e, tra un resto archeologico e uno scorcio mozzafiato, camminiamo imbambolati e un po’ storditi da tanta bellezza. Roma però non è solo quella che vediamo in superficie. La Città Eterna nel corso nei secoli si è sovrapposta strato su strato. Le nuove epoche hanno coperto, in parte cancellando e in parte inglobando, le testimonianze di tempi più antichi. Ecco perché abbiamo due città: una in superficie e una nascosta, sotterranea. Un po’ ovunque, se si esce dagli itinerari di visita più famosi, si possono ammirare, sotto chiese e palazzi, resti nascosti e a volte sconosciuti. Uno di questi sotterranei poco conosciuti è nel quartiere di Trastevere, sotto la basilica di San Crisogono. Trastevere, ci dicono le fonti, fu uno dei quartieri più popolosi e commerciali di Roma antica. Sorse al di fuori delle mura urbane, e accolse una grande fetta di cittadini stranieri che sempre più arrivavano in cerca di fortuna nella capitale dell’impero. Con essi giunsero, a più riprese, anche i culti e le religioni delle loro terre di origine. Ci dicono che qui abitasse una nutrita comunità di ebrei e cristiani, ma non solo. Un catalogo di epoca costantiniana Il “De notitia et Curiosum” ci fornisce qualche dettaglio in più. Ed ecco che sappiamo che nel trans Tiberim v’erano 4.405 insulae, 16 bagni, 180 fontane pubbliche, 23 forni, 12 granai e la VII coorte dei vigili, che si assicurava che delinquenza e incendi fossero sotto controllo. Sappiamo anche che in questa zona si trovavano tre Titoli cristiani, quello di S. Maria, di S. Cecilia e di S. Crisogono. I Titoli altro non sono che case private messe a disposizione delle neonate comunità di fedeli, nel momento più cupo delle persecuzioni. Le prime riunioni di cristiani avvennero quindi in queste proprietà private, contrassegnate all’esterno da una tabella, un titulus, appunto. Nello specifico di San Crisogono, a più riprese nel corso dei restauri dell’attuale basilica, vennero rinvenute tracce dell’originario luogo di culto. Nel 1878 sotto il pavimento fu visto un capitello e una parte dell’abside. Gli scavi veri e propri iniziarono nel 1908 quando dalle botole di via di San Gallicano cominciarono gli sterramenti. Quello che ne venne fuori andò molto al di là delle aspettative degli scavatori e degli archeologi incaricati del lavoro. Furono portati subito alla luce affreschi del VIII- XI secolo e una serie di ambienti pertinenti non solo all’originale basilica precristiana, ma anche ad altri edifici addossati e poi inglobati nella stessa. Furono rinvenuti pavimenti mosaicati, pitture, sarcofagi, il tutto per un arco cronologico di almeno 7 secoli. Si vide che la basilica che era stata ricavata, verso l’inizio del IV secolo da e tra edifici del II e III secolo d.C., come mostrano interessanti strutture murarie di un edificio poi coperto da affreschi. Oggi la planimetria originale è fortemente alterata dai sostegni e dalle fondazioni della basilica attuale ma si può ben vedere come l’originario luogo di culto avesse un’unica navata terminante con un’ abside e due ambienti con la funzione di battistero e secretarium. Il lato di fondo era chiuso dalla facciata di una domus o insula che ancora si conserva. L’ambiente del battistero in origine deve essere stato una fullonica, una lavanderia come tante ce n’erano nella zona. Aggirarsi oggi nei sotterranei è come prendere un ascensore del tempo che ci porta indietro in una Roma viva e brillante di 2000 anni fa. La luce soffusa e un po’ retrò illumina le varie stanze e edifici inglobati nel tempo nella chiesa, e ci riempie gli occhi con incredibili affreschi, ancora oggi in situ, raffiguranti le storie di San Benedetto. Per un certo periodo la basilica ebbe anche funzioni cimiteriali, come quasi tutte le basiliche dell’epoca. Numerosi sono i ritrovamenti di sarcofagi in marmo o in terracotta e di lastre tombali che coprivano le sepolture a fossa del pavimento. Fu il Cardinale Giovanni da Crema che nel XII secolo fece interrare la vecchia basilica e ordinò la costruzione della nuova a sei metri più in alto dal piano di calpestio originario. La nuova chiesa non sorse esattamente sulla precedente, ma un po’ spostata verso destra. In quell’occasione venne anche alzato il campanile romanico, che oggi si può vedere, e vennero aggiunte altre due navate. L’aspetto attuale della chiesa si deve però al Cardinale Scipione Borghese che, tra il 1620-26, procedette al restauro barocco della facciata e di parte dell’interno. Oggi chi entra viene acconto dallo splendore dei pavimenti cosmateschi e da tavole che portano nomi da far girar la testa: Pietro Cavalli, al quale sono da attribuire alcuni dipinti del catino absidale, oggi purtroppo scomparsi, ma rimane ancora una tavola al centro del tamburo. Il Cavalier D’Arpino, Guidotti, Bracci e Bernini che disegnò la Cappella del Sacramento. Un tesoro la basilica di San Crisogono… fossi in voi una visitina ce la farei.

0 Commenti

Lascia una Risposta. |

Archivi

March 2023

,Tutti i diritti riservati. Si prega nel caso si volesse usare il testo o una parte di esso di citare la fonte.

IRENE SALVATORI |

Proudly powered by Weebly

RSS Feed

RSS Feed